<赤面恐怖>段階の症状の発生状況には、どのような症状であっても、それらに共通した特徴が認められる。

それは「人前で」という状況である。

ごく当たり前の状況の分析こそが対人恐怖症に特有な対人関係の基本構造のあり方を知る出発点となる。

なぜなら、たとえば統合失調症と躁うつ病という二大精神病の場合、同じく対人的な怯えがみられるけれども、これらにおいては具体的な人間を眼の前にした状況から著しく遊離した対人的な怯えが問題となっており、それらの場合と区別する意味においても、「人前で」という状況のくわしい分析が必要になるからである。

この状況における対人関係の構造把握が、二大精神病の精神病理を解明する突破口ともなりうるのである。

では、この段階の「人前で」という症状発生状況の特徴とは、何であるか。

一言で述べれば、「間のわるい」状況である。

一般的に言って、<赤面恐怖>段階の症状は、あらゆる対人場面で生じるわけではない。

特有の構造をもつ対人関係の場ではじめて症状がおこるのがふつうである。

そのような場とは、自分の家族、親戚、親友などの親密な間柄の人と全然見知らぬ人との中間に位する人達、たとえば自分の学校、会社、近所の人達などと接する状況である。

以下、このような状況を「中間状況」と呼ぶことにする。

中間状況といっても、現実には、きわめて流動的である。

たとえば、電車の中で見知らぬ老人に席をゆずった時、その老人はもはや見知らぬ人ではない。

そればかりか、その周辺の乗客も心理的には相互に見知った人達と化し、その場はただちに中間状況へと変貌する。

逆にまた、家庭の外で自分の家族に出会った時、その状況次第では中間状況になりうる。

私たちが友人と街を歩いていて、たまたま自分の家族に出会った時、多かれ少なかれ間のわるい思いに襲われるものである。

誰しも困惑しやすいこの中間状況は、対人恐怖症者には、もっとも苦手な状況となる。

この状況を対人恐怖症をとおして分析すると、次の2点が浮き彫りにされる。

1、自と他の意識の過剰

2、自と他で構成される時空間的な「間」の意識の尖鋭化

対人恐怖症者は、きわめて自意識過剰な人間である。

対人恐怖症患者は自分の赤面、ふるえ、声のうわずり等々を他人がどうみているかと、絶えず意識を自分の在り方に集中する。

本来無意識にうなされうる自分の行動にも意識が集中するため、ますますぎこちなくなり、そうなればなるほど困惑の度をまして赤面などの症状が悪化するように思え、いっそう自意識の度合いはひどくなる。

しかし、中間状況における対人恐怖症者を特徴づける者は、自意識過剰のみではない。

この状況こそ、他人の存在の重みを際立たせることにもなる。

たとえば症例1の対人恐怖症患者は、赤面をおそれて会社の食堂で食事もできなかった。

人がいるだけで対人恐怖症患者は緊張してしまう。

他人の笑い、ひそひそ話などに自分の赤面が気付かれている思いに襲われ、絶えず対人恐怖症患者は、他人の動向に注意を払うようになる。

自意識と同じく、患者は他者へとむかう意識をも敏感にさせるのである。

これを他意識過剰と呼ぶことにしたい。

他意識過剰も、所詮は自意識過剰と同じものではないか、といわれるかもしれない。なぜなら、他意識は結局、自意識へと回帰してくるからである。

従来、この点のみが強調されて、他人に良く思われたいという受動的な世間体の意識に対人恐怖症の精神病理の根源があるとみなされ、そしてさらに、ベネディクト流の日本文化論と結び付けられて、みすからの国民的誇りすら失った卑屈な比較精神医学的考察がなされてきた。

しかし、意識が自と他のあいだを相互に行き来しつつ循環回路を形成している場合、自に中心をおくか、それとも他に中心をおくか、それとも中心を両者のあいだにすえるか、いろいろな考え方がありえよう。

いまでは、よく言われるように自己の意識から自己の存在の明証性を導き出すデカルト流の哲学が独我論という袋小路にはまり込んでしまっているが、哲学ばかりでなく、あらゆる対人的あるいは対社会的な問題において関係が問われる場合に、関係そのものに中心をすえる相対的な見方を取らざるを得なくなっているのが現状である。

私の意識はそこまでも私の意識であるなどということは、決して自明ではないのである。

私の意識と思っているものが実は他人の意識に過ぎないことも、また、その逆のことも、精神病理的現象においてはよく見て取れる事柄であり、とくに二大精神病においては、自と他の区別すら失われる事態が文字通り出現する。

このことと関係することであるが、自分のことは自分が最もよく知っていると思っている人間にかぎって精神障害を起こしやすく、知っていると思っている自分すらも見失ってしまう悲喜劇は、日常臨床でしばしば経験されることである。

それはともかくとして、対人恐怖症の精神病理においては、自と他は同一の比重をもって同一の平面上で関係しあっており、中心をその関係の中間にすえなくては、その全貌をとらええないのである。

そもそも本来なら他意識過剰といったほうがふさわしい世間体の意識から自意識過剰が論じられる、という矛盾自体が、すでに単純に一方にのみ片付けるわけにはゆかない自と他の均衡かつ拮抗した関係をもっともよく示すのが、自と他で構成される「間」の意識である。

<赤面恐怖>段階の症状は赤面やそのほかの対人緊張となって現れるけれども、対人恐怖症患者によく聞いてみると、それ以外にも対話の「間」、挨拶の「間」、そのほかさまざまな対人関係の「間」にどうしたらいいかわからずに困惑しているのを容易に知ることができる。

たとえば、症例2の患者は症例2の対人恐怖症患者は、旅先でたまたま電車の座席で隣り合わせた若い女性と話しているうちに話題が途切れ、対話に「間」があいたことに困惑して赤面し、それ以来赤面恐怖に陥っている。

一般に対人恐怖症患者は、ある対人恐怖症患者が「間は魔なんです」と言ったように、対話に「間」があくこと、挨拶のタイミングを失すること、そのほか総じてその場の雰囲気とずれて場を白けさすこと、要するに言語、態度、動作などにおいて対人関係に「間」があくことを異常におそれる。

このような「間」が中間状況で意識されやすいことは、言うまでもあるまい。

ところで、1.自と他の意識と、2.「間」の意識とは、どのように関連し合っているのだろうか。

この点をさらに明確にするための手がかりとなるのは、親密な人達と見知らぬ人達という両端における人間関係においては、症状が生じない点である。

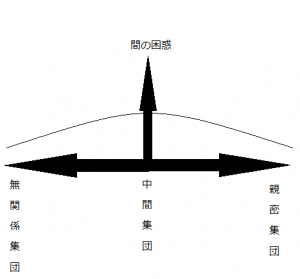

ここでわかりやすくするために、表現を変えて図式的に示すと以下のようになる。

問題を単純化して述べると、親密集団とは、自他合体的な関係からなる集団である。

これに対して無関係集団とは、自他分離的な関係からなる集団である。

この両者のあいだに位する中間集団における対人関係、つまり中間状況において、「間」の困惑が一番ひどくなる。

それはほかでもなく、中間状況においては、自他合体的志向の相矛盾した二方向の態度が同時に働き、両方向へと引き裂かれ、両者のあいだを振り回されて困惑することになるからである。

このように振り回されるのは、そのうちの一方を志向しても、他方への志向が鳥もちのように付着しているからにほかならない。

つまり、中間集団の他人に対して家族や親友に対するように振舞っても、そこに鳥もちのように付着している個別分離的な自己を意識せざるをえないであろうし、逆にまた、見知らぬ人に対するように振舞っても、同じく付着して離れない自他合体的志向が意識され、そのように振舞う自分をみているであろう他人に関心や配慮をむけざるをえなくなる。

こうして両者のあいだを振り回されてゆくうちに、自意識と他意識は同時的に過剰なまでに肥大する。

もし、この点をもっと具体的に説明してほしいと思う人があったら、私が話すよりも、夏目漱石の『道草』の主人公の姿を知ってもらうのが早道であろう。

対人恐怖症的な心性の持ち主であった漱石は、「なんでもひとのいう事を真に受ける」他意識の過剰と、同じく「ひとはみなすれっ枯らしのうそつきばかりと思」い、「それで賢い人だと自分を批評し、またそこに安住の地をみいだす」自意識の過剰に引き裂かれ、どちらにも片付けられないで困惑した人であった。

漱石の場合の自と他の意識と先に述べたそれとはニュアンスが違う、といわれるかもしれない。

しかし、対人恐怖症でみるかぎり、自意識と他意識の錯綜した循環回路は分離と合体の相反的な運動によって駆動されており、そしてこの回路からは、絶えず、自他分離的な我執性と自他合体的な没我性―漱石のことばを借りていえば自己本位と他人本位が露呈してくるのである。

のちに述べる対人恐怖症者の性格構造や視線恐怖の精神構造などを考慮に入れると、自意識や他意識の根源に、我執性と没我性の矛盾した二重構造的力動性を想定せざるをえなくなる。

しかも対人恐怖症という病理をつきつめてゆくと、病理性を越えた人間存在の根源的な矛盾に突き当らざるをえないのである。

自他関係、つまり人間関係におけるこのような矛盾とその関連をもっともふかく洞察したのは、漱石と同じく対人恐怖的心性の持ち主だった、羞恥の人ニーチェである。

全世界の者(・・・)が根本において一致して認めているような諸命題が、わたしの著者においては、単純きわまる失策として扱われている。

たとえば、「没我的」と「利己的」とを対立したものとするあの信仰である。

わたしに言わせれば、自我そのものがひとつの「高等いかさま」、ひとつの「理想」に過ぎないのだ。

・・・およそ利己的な行動というものも没我的な行動というものもありはしないのだ。

どちらの概念も、心理学的にはたわごとである。

あるいは「人間は幸福を追う」という命題・・・・あるいは「幸福は徳の報いである」という命題・・・あるいは「快と不快は相反するものである」という命題・・・など、みなそうである。

・・・これらは、人類をたぶらかす道徳という魔女が、本来みな心理学的事実であるものに、徹底的に、まやかしのレッテルを貼りつけたのである―つまり道徳化したのである―これが昂じてついには、愛とは「没我的なもの」であるべきだと説く、あのぞっとするナンセンスにまで至りついたのである。

・・・我々はしっかりと自己の上に腰を据え、毅然として自分の両脚で立たなければ、愛するということはできるものではないのだ。

(手塚富雄訳 『この人を見よ』)

ここでニーチェが言わんとしていることは、溢れんばかりの我欲があってはじめて没我的な贈与の愛が可能であるという事である。

漱石と同じようにこの矛盾に引き裂かれ、両者をいかに統合するかが、ニーチェ畢生の課題であった。

その解決の苦闘の中から生まれたのが、それ自体永劫回帰するところの四楽章からなる交響曲ともいうべき『ツラスフトラはかく語りき』である。

ともかく人間は「没我的」でも「利己的」でもありえない。

そちらかに片付けて安住しようとするのは「高等いかさま」、よく言っても、ひとつの「理想」にすぎないのである。

しかしまた、現実のニーチェが、そしてまた漱石がそうであったように、両者の矛盾をそうやすやすと調和し、統合できるものでもない。

私たちが他人に喜んでもらおうと気前のいい好意でもって接しても、他人がそれを受けてくれるとは限らない。

よけいなおせっかいとして嫌がられることもあろうし、場合によっては、おごり高ぶったものとしてはねつけられる。

また、他人から実意のこもった、あるいは見せかけの、好意のすべてを受け入れる、王者のように広大な我欲の持ち主になりきれるものでもない。

自と他の関係は、好意であれ悪意であれ、どこまでもどこかですれ違い、違和の関係としてとどまらざるをえないのである。

そうなるのも、自他関係には、本来的に越えがたい距離があるからである。

この距離は、中間状況においては、自と他で構成される時空間的な「間」として意識されるようになる。

我執性と没我性が同時にはたらく中間状況ではじめて「間」は意識化されやすく、逆にまた、「間」があるからこそ我執性と没我性が作動するのだと言えるであろう。

自他の距離が近くても遠くても、「間」は意識されにくくなる。

※参考文献:対人恐怖の心理 内沼幸雄著